街道に沿って建っている家の前を流れている川であるが、

生活用水などが流れ込んでいないのか、澄みきった水が豊かな流れを作っている。

道路からその川を跨いで家々に通じる石橋がかかっているのが珍しい。

|  |

| 地蔵川と梅花藻 | 地蔵川と木のトンネル |

| 水車があった。ほんとに冷たくて綺麗な水で、どこを見ても底の砂までが透けて見える。夏場にはスイカやお茶のやかんを冷やしていたり、子供や犬が水浴びをしていたりするようで、本来日本の川とはこういうものであっただろう。 写真下の緑の藻が梅花藻。あちこちに群生している。 | 向こうに写っている石橋を渡ると柄杓やコップが置いてあり、湧水で手を洗ったり飲んだりできるようになっている。水はとても甘く冷たくてとてもおいしかった。 石橋の下は浅い泉になっていてそこにハリヨがたくさんいた。 |

| 看板 | |

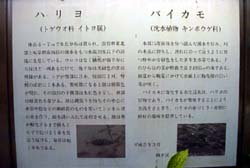

| 地蔵川にあった看板。なんて親切。 これを見て、目を見張ってハリヨを探した。 よく見ると川元の泉の水底の黒っぽい石の上にハリヨを発見。なかなか見つからないわけだ。めだかのように小さかった。 |

| こんな看板がいくつかあった。 大切に保護されているようだった。 |

ハリヨ

(トゲウオ科イトヨ属)

体長4~7cmで生息分布は限られ、滋賀県東北部と岐阜県南西部の湧水をもつ水温20度以下の清流に生息している。ウロコはなく鱗板が前半身に6枚ほどあるだけで、後半身は黒緑色の雲状模様がある。トゲが背部に3本、腹部に1対、臀鰭の直前に1本ある。繁殖期になると雄は婚姻色が現れ、その頭部の下側部は朱紅色を呈し、胴部は暗青色を帯びる。雄は縄張りを持ち、その中心に水草や根などの繊維質のものを用いてトンネル状の巣を作り、雌を誘い入れて産卵させる。雄は卵が孵化するまで餌もとらず辛抱づよく巣を見張り続ける。寿命は短く年魚である。

<上↑の地蔵川にあった看板より>